STRUCTURE 構造

今日を守り続ける永住性能

基本構造には、優れた耐久性と剛性を実現する鉄筋コンクリート造が採用されています。そして、建物の要となる構造は、検査・確認を行う項目が最も多い箇所。入念なチェックで、耐震性の高い建物が実現されました。

綿密な地盤調査により設計された最適な基礎

建物の荷重をしっかりと地盤に伝える基礎があって初めて、建物はその強度を発揮します。事前に、敷地調査とボーリング調査などの地盤調査が実施され、最適な基礎が設計されています。また、地盤調査のデータを基に、建物の基礎が設計通りの深さの支持層に施工されていることを確認しています。建物の荷重を地盤に伝える部位なので、品質的に重要なポイントとなっています。

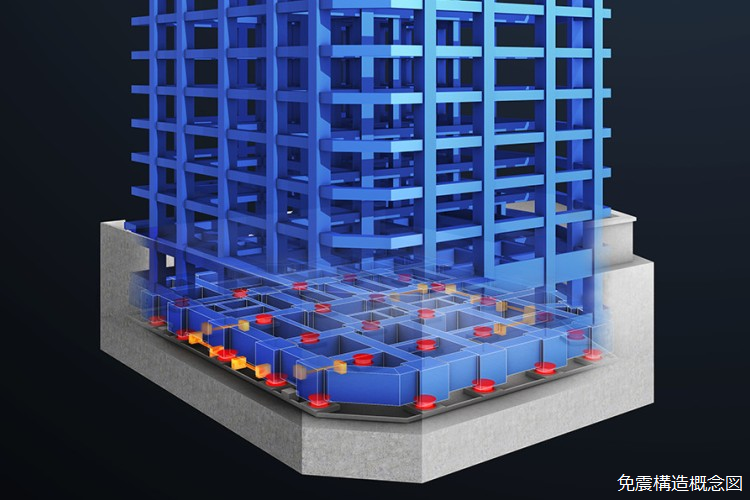

強固な地盤を支持層とする免震構造

強固な地盤を支持層とした先進の免震構造が採用されています。建物の基礎部分に免震装置をが設置され、地震の際に効率よくそのエネルギーが吸収されています。免震構造となっていることで建物の揺れが低減され、建物内の安全性を高めると同時に設備機器の破損や外装材の損傷なども抑制されています。また、柱のスパンが大きくなっており間取りの自由度も高められています。

※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に作成されたもので形状・色等は実際とは異なります。

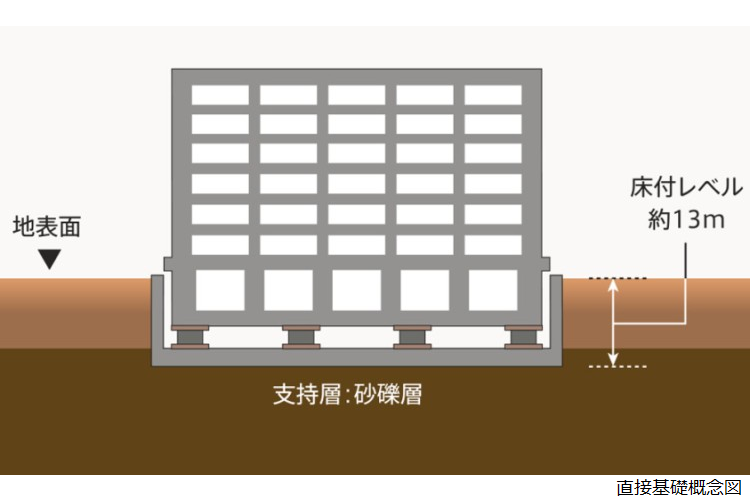

※掲載の概念図は、計画段階の図面を基に作成されたもので形状・色等は実際とは異なります。

強固な地盤に建物を建設する「直接基礎」

建設地及びその周辺には、非常に強固で安定した地盤が存在しています。そのため長大な杭を打ち込む必要がなく、地表面から深さ約13mの地盤に建物基礎を直接建設する、安全性と信頼性の高い「直接基礎」が採用されています。

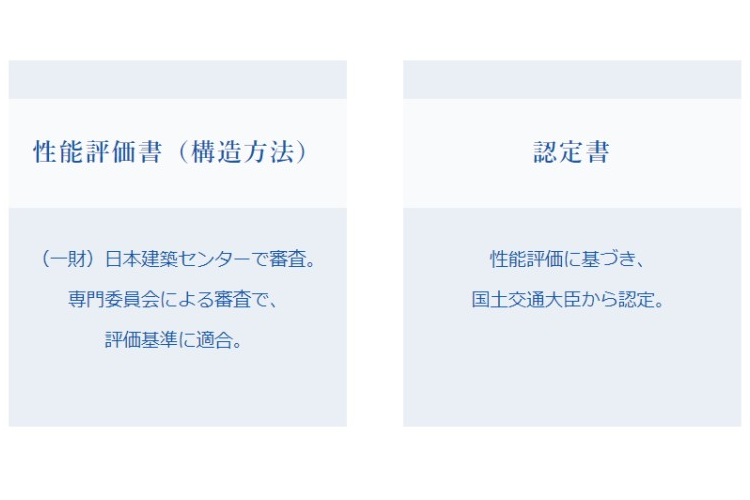

構造の安全性が確かめられた特別な個別認定を取得

免震構造が採用されているため、特別な個別認定が取得されています。まず、構造方法に関する「性能評価書」を(一財)日本建築センターから取得し、その後、性能評価書をもって、国土交通大臣へ個別認定の申請が行われ、建築基準法に適合し安全性が確かめられたものとして、大臣の認定を受けています。

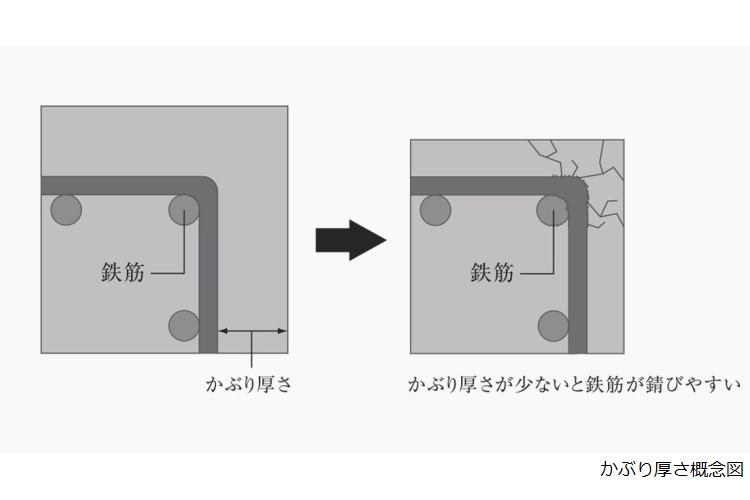

鉄筋の錆を防いで建物の劣化を抑える

鉄筋コンクリートのかぶり厚さ

コンクリートの中性化が極度に進むと、コンクリートの中の鉄筋は錆びやすくなります。鉄筋が錆びると膨張し、コンクリートの破損の原因になります。これを防ぐひとつの策が、鉄筋を包むコンクリートの「かぶり厚さ」を適切に確保すること。検査を行い、しっかりと確認されています。

耐久性を高めて長期間の使用に応える

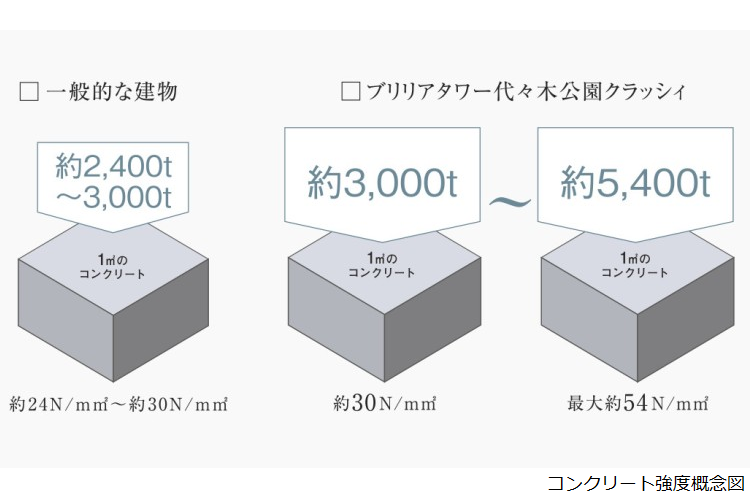

コンクリートの品質

コンクリート耐久設計基準強度(構造物および部材の供用期間に応じた耐久性を確保するために必要とする圧縮強度)の概念が導入され、柱・梁・床といった構造躯体については設計基準強度を30N/mm²※1以上、一部には最大54N/mm²※2の高強度コンクリートが採用されています。

※1 30N/mm²とは、1m²あたり約3,000トンの圧縮に耐えられる強度を意味しています。

※2 54N/mm²のコンクリートは地下1階の柱で採用されています。

*駐車場棟や外構部分などのコンクリートを除く、建物本体の柱・梁・床といった構造躯体のみ。

※1 30N/mm²とは、1m²あたり約3,000トンの圧縮に耐えられる強度を意味しています。

※2 54N/mm²のコンクリートは地下1階の柱で採用されています。

*駐車場棟や外構部分などのコンクリートを除く、建物本体の柱・梁・床といった構造躯体のみ。

※イラストはすべて概念図であり、実際とは異なる場合があります。

※物件画像は竣工時の画像となります。

※上記の内容は分譲当時のHP・パンフレットに記載されている内容を基に掲載しており、現状と異なる場合があります。